| SPring-8赤外ビームラインBL43IRについて |

|

| 大型放射光施設SPring-8の赤外ビームラインBL43IRは、シンクロトロン放射光の長所である高輝度性を赤外領域で積極的に活かした研究を行うために設置された、赤外分光実験専用の実験設備です。BL43IRは1999年に建設されましたが、その提案、設計、立ち上げなどは神戸大学の難波孝夫教授を中心とした建設グループ(高輝度光科学研究センター、神戸大学、大阪市立大学、京都大学、福井大学、東北大学の研究者によって構成)が当たりました。私たち神戸大グループは同BL完成後も赤外放射光利用実験を行うだけでなく、SPring-8スタッフに協力してそのアップグレードなどにも貢献しています。 |

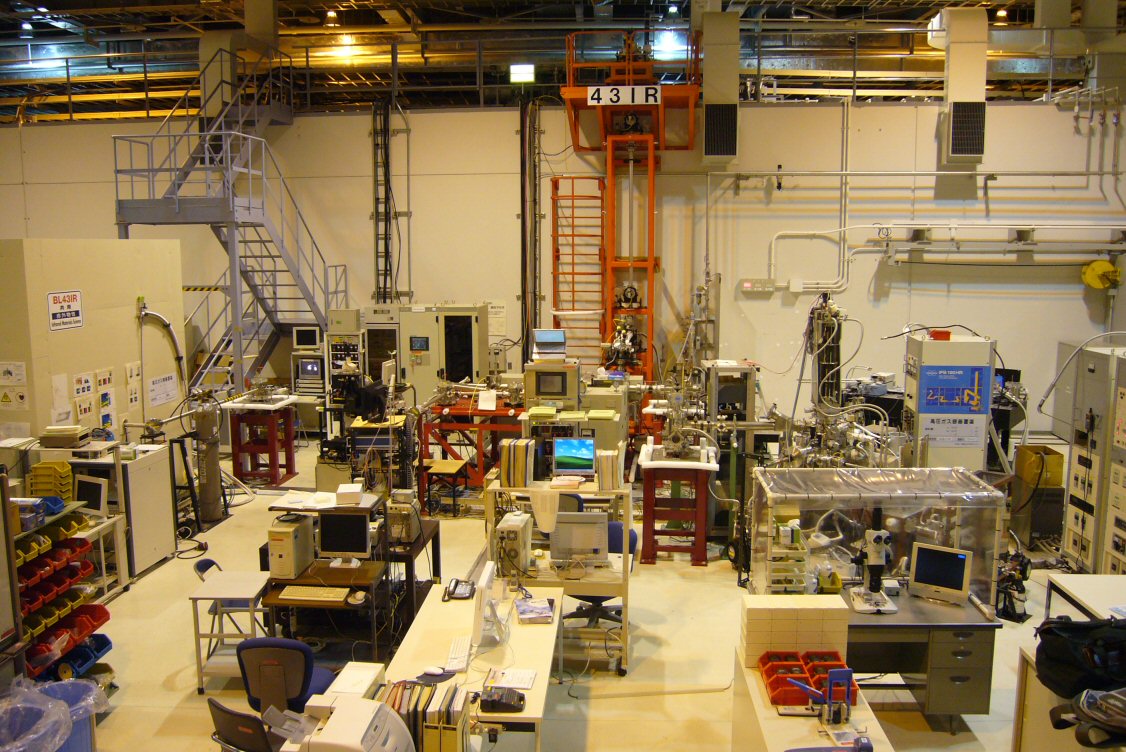

| 上の写真は2008年12月撮影のBL43IRです。このビームラインに関する専門的なデータやマシンタイムの申請に関しては、BL43IR公式ウェブサイトを参照してください。ここではもう少し初歩的なレベルでの解説を試みます。基本的に光の進む順序に沿って上流から以下の内容で紹介していきます。 |

| 1.フロントエンド(放射光が発生する電磁石部分から分光器まで光を輸送する部分) |

| 2.分光器 |

| 3.各測定ステーションの概要 |

| 4.顕微分光ステーション |

| 5.その他の写真(BL43IR建設当時の様子、X線が当たって融けたミラー、など) |

|

| 1.フロントエンド |

|

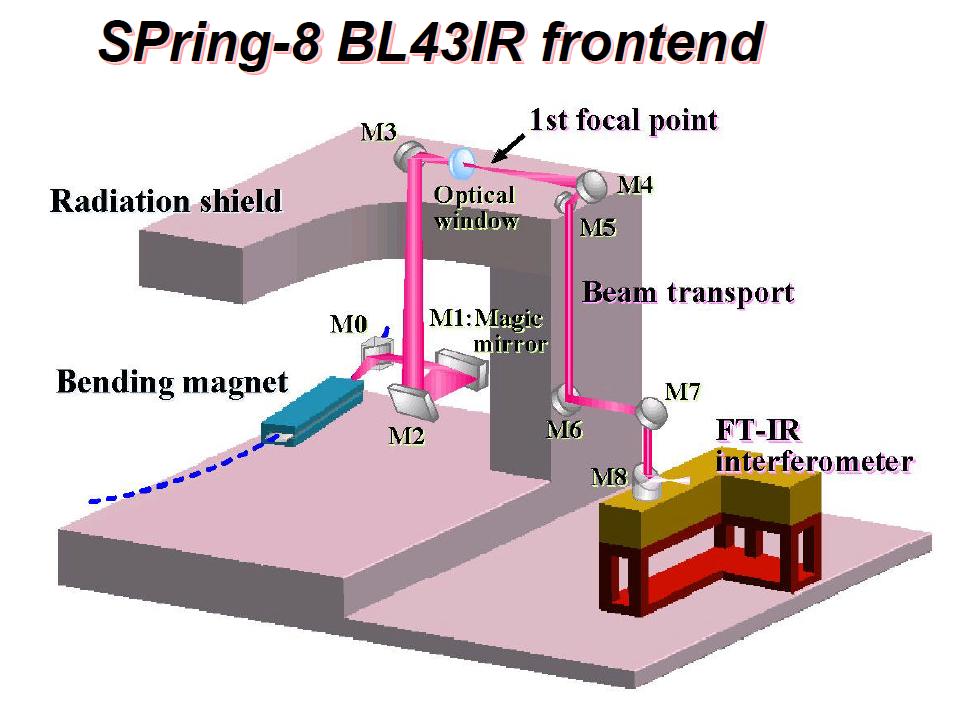

| 上図がフロントエンド、つまり電子線から放射光が発生する偏向電磁石(Bending Magnet)部分から分光器まで赤外線を輸送する部分の概要です。実に8枚のミラー(凹面鏡が3枚、残りは平面鏡)を使ってビームを輸送しています。電子線蓄積リングは強力なX線を発生するため、放射線を防ぐための厚さ1mもあるコンクリートの壁の内側に設置されています。この壁の内側から外側へビームを輸送するためにこのように多くのミラーが使われるのです。(光をすぐに横へ出さずに天井から遠回りするのは、放射線が漏れるのを防ぐため)幸い放射光は指向性が非常によいのと、金ミラーに対する赤外線の反射率はほぼ100%と非常に高いため、このような方法でも光を輸送することができます。(もちろん、ミラーは少ないに越したことはないのですが) |

| 赤外線は空気中で強く吸収されるので、光の輸送経路はすべて真空排気しています。ここで電子線を保持している真空チャンバーは超高真空(10-9 Pa程度)ですが、分光器やその下流のビーム輸送系は低真空(1

Pa程度)仕様です。このため2つの真空領域を区切る光学窓(図天井の上にあるのOptical Window)が取り付けられています。光学窓は遠赤外から中赤外まで幅広く透過するダイヤモンド(CVD薄膜成長技術で育成された、人造ダイヤ)と、中赤外に限られるが透過率がより高いBaF2(フッ化バリウム)まどの2種類があり、真空を破ることなく両者をスイッチすることができます。 |

| <ページの先頭へ> <サイトのトップページへ> |

| 2.分光器 |

| 分光器はドイツBruker社の高性能・高分解能フーリエ分光器(FT-IR)120 HRという機種です。分光器全体を真空排気することができ、また複数のビームスプリッターを交換して使っても動作がとても安定しています。100-20000cm-1のスペクトル範囲で使用しています。また0.01

cm-1という超高分解能モードで動作することもできます。 |

| 3.ビーム輸送系と各実験ステーション |

|

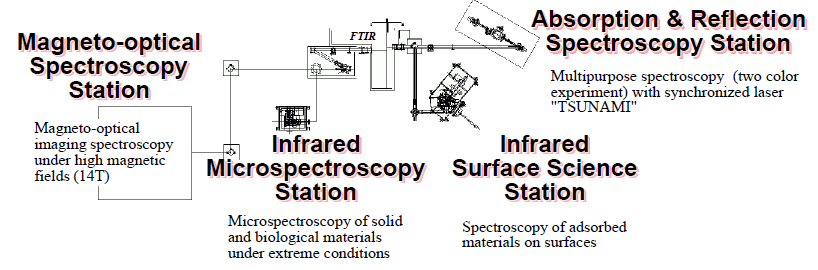

FT-IRから射出された赤外線は、ビーム輸送系を通して上図のように4つの異なる実験ステーションに接続されています。4つの実験ステーションは以下の通りです。(上図で左から右へ)

・磁気光学ステーション:超電導磁石を用いて、最高14 Tの磁場下で赤外分光実験を行えます。

・顕微分光ステーション:ほぼ回折限界つまり赤外線の波長程度の空間分解能で赤外顕微分光が行えます。

・表面科学ステーション:表面吸着分子の赤外分光など、固体の正常表面での赤外分光を行います。

・吸収反射分光ステーション:顕微鏡を用いない、汎用的な反射、吸収分光を行うステーションです。

どのステーションに光を送るかは分光器内部のミラーを動かすことによって選べます。(一度に一つのステーションしか使えません)私たちのグループが現在利用しているのは顕微分光ステーションです。以下にこのステーションを紹介します。 |

| <ページの先頭へ> <サイトのトップページへ> |

| 4.顕微分光ステーション |

|

|

|

| 5.その他の写真 |

|

(写真2)2011年3月時点のBL43IR。左側の小屋は超電導磁石を納めた磁気シールド小屋です。漏れ磁場が電子線の起動に影響するのを防ぐため、このようなシールド小屋を設置してあります。後方はX線非弾性散乱BLの実験ハッチ。

|

|

(写真3)2008年12月時点でのBL43IR。隣(後方)のBLはまだできていない。

|

|

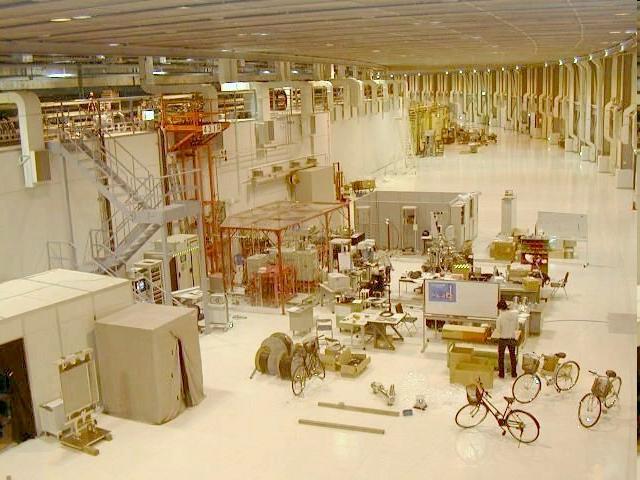

(写真4)1999年11月時点のBL43IR(写真2と同じ場所から撮影)。写真1,2と比べると10年間でどれだけのモノが増えたかよく判ります。

|

|

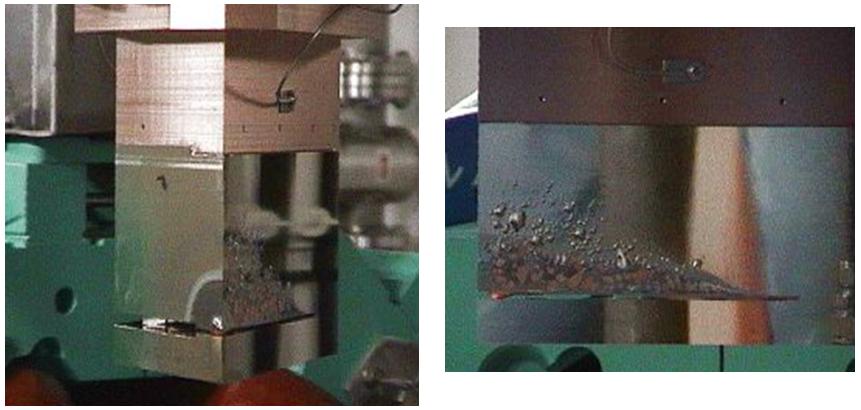

(写真5)X線の直撃を受けて融けてしまった初代M0ミラー(2002年1月)(M0の位置はフロントエンドの図を参照してください)

|

|

|