Research

体内物質リアルタイムモニタリングを可能にする

微細微小バイオセンサの開発

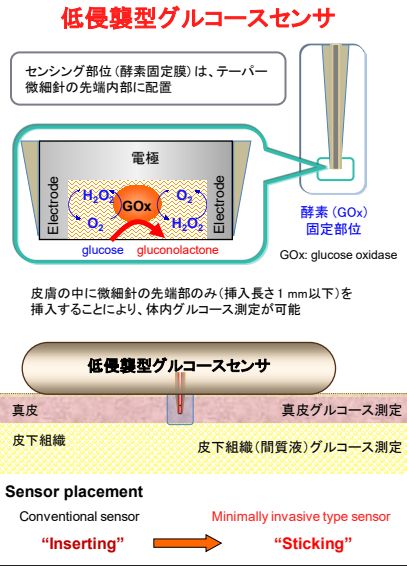

糖尿病は、インスリン分泌の不足やその作用の低下(インスリン抵抗性)等により、慢性の高血糖状態が生じやすく、網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こす危険性がある。そのため糖尿病患者にとって、日常生活における血糖コントロールは不可欠であり、血糖自己測定(SMBG)による血糖値の把握、及び食事・運動・薬物等の療法による血糖制御が行われている。近年、合併症の予防には血糖値平均を健常者に近づけるだけではなく、血糖値変動の幅も小さくすることが重要であることが分かっており、日内変動の把握が可能な持続血糖モニタリングシステム(CGMS)は糖尿病治療現場に急速に浸透・普及されている。しかし現在市販されているCGMSでは、長さ 1 cm以上ある挿入針を用い、長さも 8 mm以上あるセンサを体内に留置することから、挿入時の痛みや違和感・留置への恐怖等が考えられ、センサの微細化・挿入長さの低減(低侵襲化)が求められる。そこで本研究では、センシング部位(酵素固定膜)をテーパー微細針の先端内部に配置したグルコースセンサの開発を行った。酵素にはグルコースオキシダーゼ(GOx)を用い、センシング部位への酵素固定は、電解析出法と電解重合法を組み合わせた方法を用いて行った。ウサギを用いた in vivo 測定により、挿入長さが 1 mm の場合においても、従来用いられている皮下組織間質液測定用の針状センサと同等のセンサ応答が得られることが確認できた。

糖尿病は、インスリン分泌の不足やその作用の低下(インスリン抵抗性)等により、慢性の高血糖状態が生じやすく、網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こす危険性がある。そのため糖尿病患者にとって、日常生活における血糖コントロールは不可欠であり、血糖自己測定(SMBG)による血糖値の把握、及び食事・運動・薬物等の療法による血糖制御が行われている。近年、合併症の予防には血糖値平均を健常者に近づけるだけではなく、血糖値変動の幅も小さくすることが重要であることが分かっており、日内変動の把握が可能な持続血糖モニタリングシステム(CGMS)は糖尿病治療現場に急速に浸透・普及されている。しかし現在市販されているCGMSでは、長さ 1 cm以上ある挿入針を用い、長さも 8 mm以上あるセンサを体内に留置することから、挿入時の痛みや違和感・留置への恐怖等が考えられ、センサの微細化・挿入長さの低減(低侵襲化)が求められる。そこで本研究では、センシング部位(酵素固定膜)をテーパー微細針の先端内部に配置したグルコースセンサの開発を行った。酵素にはグルコースオキシダーゼ(GOx)を用い、センシング部位への酵素固定は、電解析出法と電解重合法を組み合わせた方法を用いて行った。ウサギを用いた in vivo 測定により、挿入長さが 1 mm の場合においても、従来用いられている皮下組織間質液測定用の針状センサと同等のセンサ応答が得られることが確認できた。

水質浄化を目的とした低環境負荷吸着材の開発

リン酸やホウ酸などは環境中に流出すれば有害ですが、回収できれば資源となります。このような物質について、環境に負荷の少ない物質を使った回収を目指して研究をしています。例えば陰イオンを取り込む性質のある層状の水酸化物を用い、イオン交換によってリン酸やホウ酸を回収する研究をしています。他の例ではキトサン(カニ等の殻由来の高分子)を原料にして、ホウ酸を吸着する素材を開発しています。

リン酸やホウ酸などは環境中に流出すれば有害ですが、回収できれば資源となります。このような物質について、環境に負荷の少ない物質を使った回収を目指して研究をしています。例えば陰イオンを取り込む性質のある層状の水酸化物を用い、イオン交換によってリン酸やホウ酸を回収する研究をしています。他の例ではキトサン(カニ等の殻由来の高分子)を原料にして、ホウ酸を吸着する素材を開発しています。

層状水酸化物ナノシートとグラフェンの合成と応用

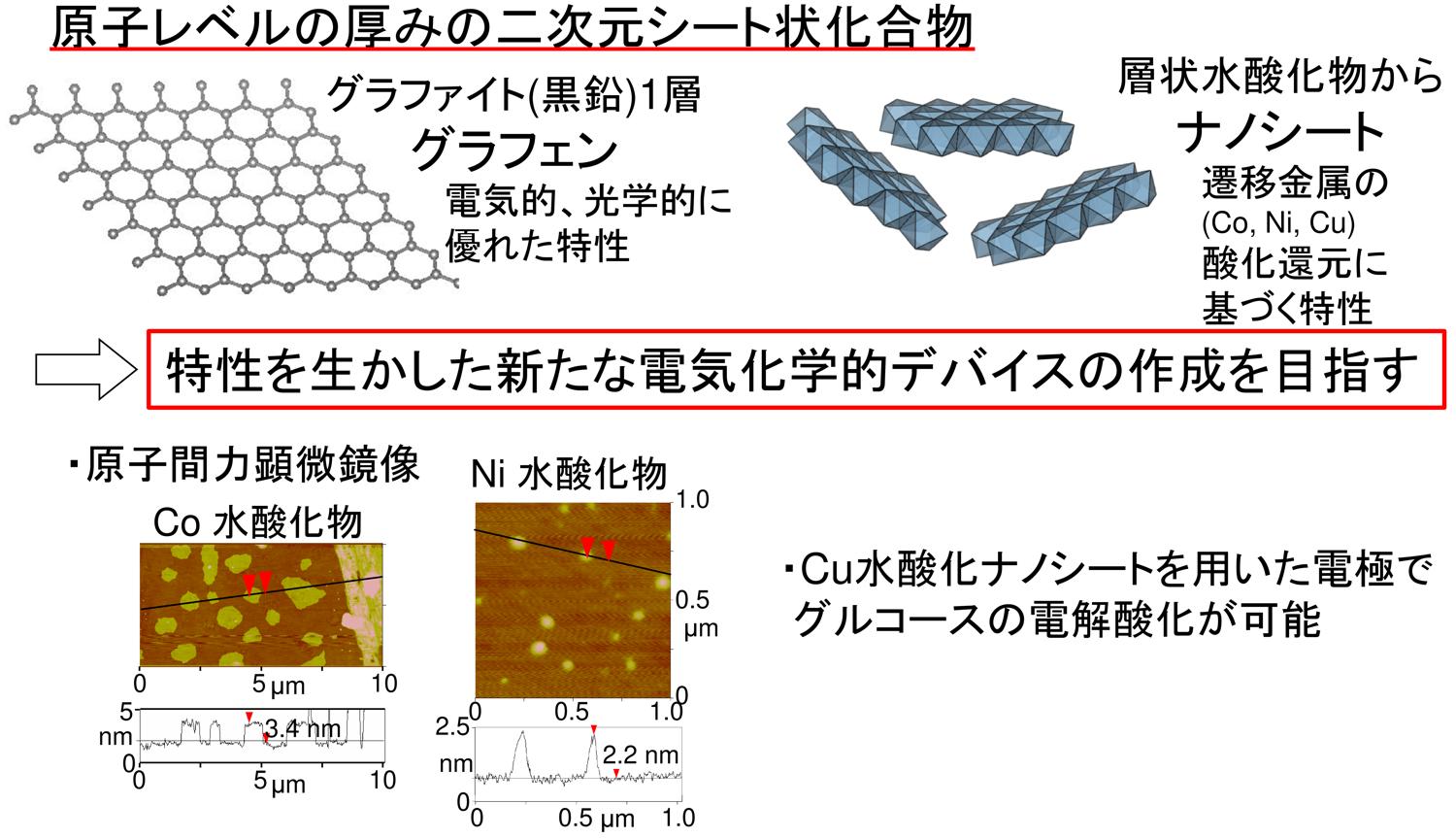

原子レベルまで薄くした二次元シート状化合物は特異な物性を示します。例えばグラファイトを1層にしたグラフェンは電気的・光学的に優れた特性を、無機層状化合物を1層にしたナノシートはその酸化還元に基づく特性を示します。これらの特性を生かした新たな電気化学的デバイスの作成を目指して研究しています。銅水酸化物ナノシートを用いた電極ではグルコースの電解酸化が可能であることを見出しています。

原子レベルまで薄くした二次元シート状化合物は特異な物性を示します。例えばグラファイトを1層にしたグラフェンは電気的・光学的に優れた特性を、無機層状化合物を1層にしたナノシートはその酸化還元に基づく特性を示します。これらの特性を生かした新たな電気化学的デバイスの作成を目指して研究しています。銅水酸化物ナノシートを用いた電極ではグルコースの電解酸化が可能であることを見出しています。