未来の学生へ

高校生のみなさんに向けて当研究室の研究を紹介します。

集合体化学研究室では、さまざまな分子や粒子が集まってできる「集合体」の性質や機能を研究しています。

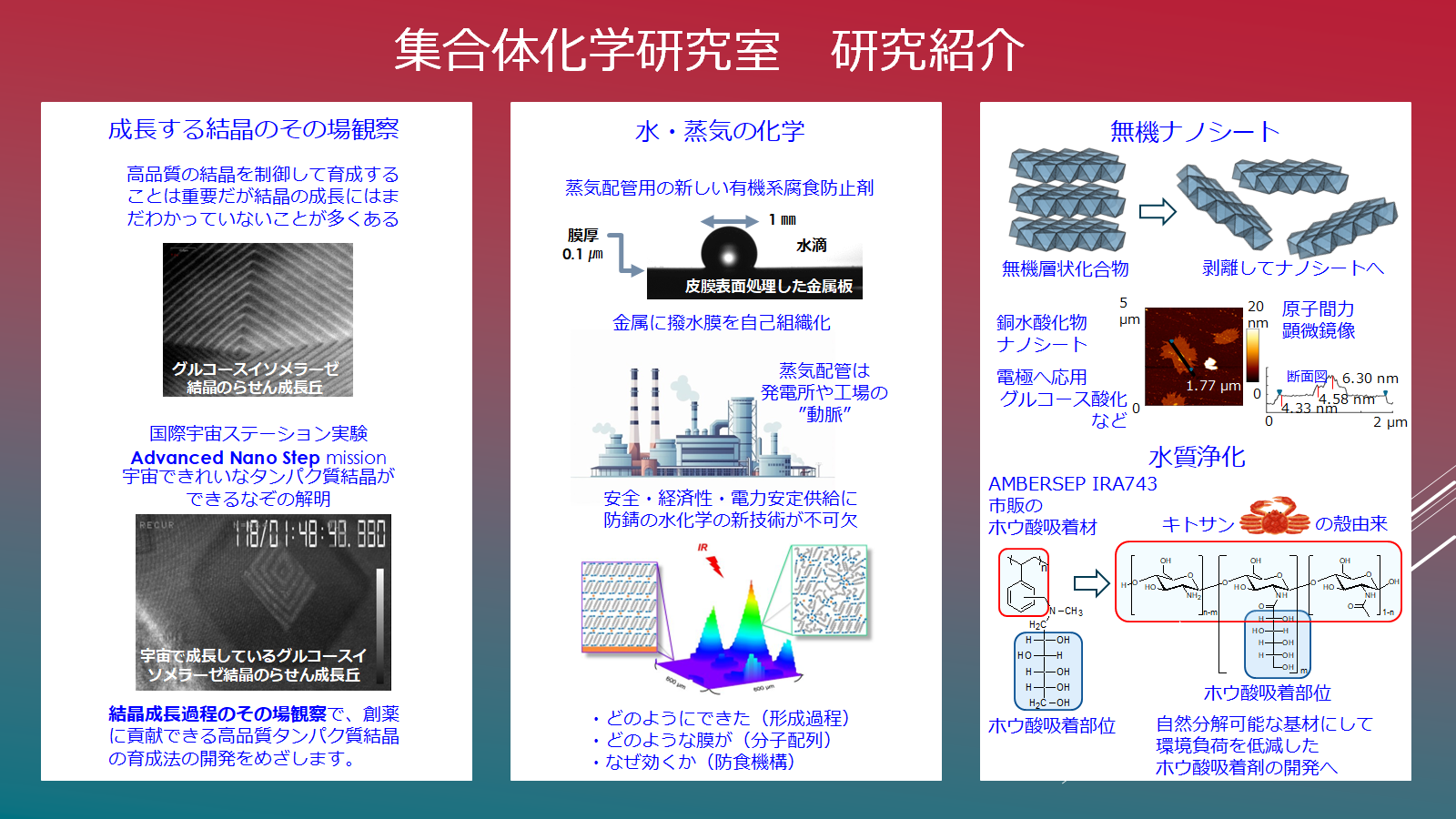

鈴木良尚先生は、タンパク質やコロイド粒子が規則正しく並んだ「結晶」の成長メカニズムを調べています。 大きな成果としては、JAXAの国際宇宙ステーションきぼう利用プロジェクト、Advanced Nano Stepでの実験で、 グルコースイソメラーゼというタンパク質結晶の「らせん成長丘」(スライド左の上段)と呼ばれる分子の段差の形状の時間変化を、 光の干渉縞(スライド左の下段)を用いて測定しました。これにより、従来の「宇宙では対流がなくてゆっくり成長するからきれいな結晶ができる」という定説を覆す、 「99.9%という極限の純度まで精製したタンパク質結晶の成長速度は地上と宇宙で変わらない」という事を世界で初めて明らかにしました。 これはNASAでも実現できていない我々の成果です。そのほかにも鈴木先生のグループでは、コロイド粒子の規則構造である、コロイド結晶を使って、 結晶成長単位レベルの動的な結晶成長過程の光学顕微鏡によるその場観察や、沈殿剤を使わないタンパク質の結晶化にも取り組んでいます。 また、高圧力下での結晶成長や溶解現象の研究も行っており、結晶化の基礎原理の解明を目指しています。

吉田健先生は、水や水蒸気に関連する物理化学を研究しています。皮膜形成アミンと呼ばれる撥水性の分子膜を金属表面に自己組織化させることで、 蒸気配管の腐食を防止する新技術の開発に取り組んでいます(スライド中央の上段)。この保護膜がどのようにできるのか、どのような分子配列なのか、 なぜ腐食を防ぐのかを解明することで、発電所や工場の安全性と経済性の向上、ひいては電力の安定供給に貢献しようとしています(スライド中央の中段と下段)。 そのほかにも吉田先生のグループでは、核磁気共鳴(NMR)装置を用いて、水や水溶液中の分子運動や水素結合構造を調べています。 また、亜臨界や超臨界の水溶液中での有機化合物の反応を解析しています。 上で述べた皮膜形成型の有機物腐食防止剤の反応の解析や、バイオマスなどの再生可能資源から有用物質を合成する新しい方法の開発にも取り組んでいます。

倉科昌先生は、機能性ナノ材料の開発の研究をしています。層が積み重なった構造を自然に作る無機化合物が存在するので、 これを1枚ずつに剥離してナノシートを合成することができます(スライド右の上段)。 特に遷移金属の層状化合物を剥離した際に得られる無機ナノシートはその特性が期待されており、 電極に応用することでグルコース酸化の触媒となることを見出すなど、電気化学的な活用方法を研究しています。 また水質の浄化についても研究しており、環境中に流出すれば有害でも回収できれば資源となる物質の吸着剤を開発しています。 市販のホウ酸吸着材に対して、基材を自然分解可能なキトサン(カニ等の殻由来の高分子)にすることで、 環境負荷を低減したホウ酸吸着剤を開発しています(スライド右の下段)。

集合体化学研究室では、ナノ・マイクロスケールでの分子・粒子の集合や相互作用を深く理解することで、 新しい機能性材料の開発や環境に優しい化学プロセスの創出につなげることを目指しています。 結晶化、溶媒和、界面化学、電気化学など、幅広い視点から物質の性質を探求しています。 私たちと一緒に、分子が織りなす複雑で美しい世界を探検してみませんか。